| 公元1012:大宋为什么歧视南方人? | 您所在的位置:网站首页 › 北宋 王钦若 › 公元1012:大宋为什么歧视南方人? |

公元1012:大宋为什么歧视南方人?

|

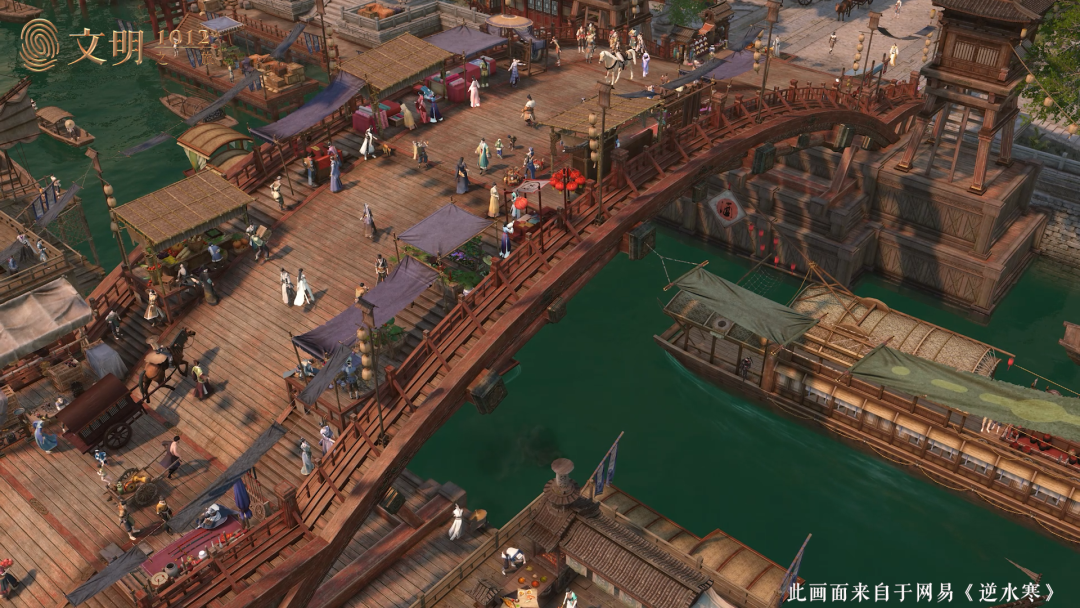

楔子 你好,这里是《文明之旅》。欢迎你,穿越到公元1012年,大宋大中祥符五年,大辽开泰元年。 这个阶段的大宋和大辽,除了每年的30万岁币之外,双方的交集并不多。但是今年有一件事很有意思。就是两边比着给皇帝上尊号。 最开始,两位皇帝的尊号都是八个字,但是没想到,这事居然也搞成了军备竞赛。两边比着加字数。这一年,宋真宗的尊号加到了18个字,他现在是“崇文广武感天尊道应真佑德上圣钦明仁孝”皇帝了。半个多月后,辽朝一看,那咋办?加字数又不要钱,我们奉陪,也加,于是辽圣宗就变成了“弘文宣武尊道至德崇仁广孝聪睿昭圣神赞天辅”皇帝。20个字,比宋朝皇帝还多2个字。你看,两边之间仗是不打了,但是竞争的战场,多着呢。 如果只看大宋朝堂的话,这一年最重要的事是两件: 第一件,是真宗皇帝后宫里最宠爱的刘氏终于熬出头了,今年被封为皇后。刘氏今年已经42岁了。很明显,她能走到这一步,靠的不是姿色,而是政治才能,以及和皇帝之间的信任关系了。后面这些年,我们会看着她一步步地在政坛冉冉上升,直到成为大宋朝实际上的当家人。 第二件事,是朝廷同时提拔了王钦若和陈尧叟,兼任了两个职务,既是主管军事的“枢密使”,还是宰相的“同平章事”。 一听“同平章事”这几个字,熟悉唐宋史的朋友都知道,哟,这是宰相啊!再一看名字,哟,王钦若!那个名声不太好的王钦若当宰相了!这个王钦若,又是陷害寇准,又是撺掇真宗皇帝搞迷信活动,这么个人,今年升官了。 不过,这里面可能还有一点小小的误会:虽然这个“同平章事”是宰相的头衔,但只是“名誉宰相”,当时很多朝中的重臣,包括亲王、节度使什么的,都加这么个“同平章事”的头衔,这叫“使相”,是名誉宰相,但还有其他任务,不是真宰相。 王钦若当上真宰相,那还要等到现在在位的这位王旦宰相死了,才有他的机会。那已经是1017年,5年之后的事儿了。王钦若就曾经跟人讲嘛:就因为这个王旦,他耽误我迟当了十年宰相。 这话确实没有冤枉王旦。拼命拦住王钦若当宰相的,确实就是他。 宋真宗当年想提拔王钦若的时候,王旦的发言非常有意思。他说:我们大宋朝从来就没有用过南方人当宰相。虽然说,只要是个贤才,也不用管他是哪儿来的,但他得是个贤才才行啊。我王旦当这个宰相,不敢挡别人进步的路,但是,我刚才说的可是公论。 短短几句话,有三层意思: 第一,我朝祖宗传下来的规矩,不用南方人当宰相。 第二,王钦若不是什么好人。 第三,这是公论,不是我的偏见。 听得出来,王旦为了拦住这个王钦若,是真急眼了,把兜里所有的牌都掏出来了。我们现代人听这后面这两个理由,所谓王钦若不是贤才,大家都觉得他不是贤才,这还算站得住脚。但王旦的第一个理由,说不能用南方人,还拉出祖制做挡箭牌,这么个理由,难道也是能拿上台面说的? 我们知道,在儒家的制度理想里,“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”,这是一个基本设定。在儒家思想里,“四海之内皆兄弟也”,这也是一个基本常识。人无分老幼,地无分南北,皇帝可不应该区别对待啊。 但是奇怪吧?真宗皇帝那么喜欢王钦若,很多事情上那么依赖王钦若,而王旦提出来的这么荒唐的理由,他居然也就认了。一直到王旦去世之后,他才提拔王钦若。这是为什么呢? 那今天,我们就带着这个问题——为什么宋代初年有这么露骨的地域歧视,穿越回公元1012年来,看看大宋朝初年的一桩难言之隐。  尴尬的“南方人” 刚才我们说到王旦拼命挡住王钦若的进步之路,这里面毫无疑问,肯定有政治斗争,也肯定有个人恩怨,这都不奇怪,但是,把地域歧视,说宰相不能用南方人,赤裸裸地摆到台面上当理由,这就有点奇怪了。 看这个阶段的史料,你会发现,不仅是王旦一个人啊,出身北方的士大夫,是动不动就公开打这种地图炮的。 王旦是大名府莘县,也就是今天的山东聊城市人。妥妥的北方人。还有,那个著名的寇准,他是华州(今天的陕西渭南)人,也是北方人。 有一年的科举考试,明明是一个南方人成绩更好,寇准硬是说,南方是下等地方,不能给他们当状元,就换了个人。而且寇准出来,洋洋得意地公开说,我又给中原夺了个状元。这一刻的寇准,他的自我认同,可不是朝堂上主持公道的士大夫,而是一个北方人。 大词人晏殊,江西人,南方人嘛,当年参加科举的时候,明明考得很好,结果又是寇准说,真有才啊,可惜是个南人。这话连皇上都听不下去了,宋真宗当场反问寇准,唐朝的神童宰相张九龄,不也是南方人吗?张九龄是广东韶关人。 你看,在当时的大宋朝堂上,明显弥漫着一种压制南方人的气氛。 甚至有一种传言,说宋太祖赵匡胤立过祖训,南方人世世代代不能当宰相。说宰相的办公大厅里还有块石头,上面刻着说南方人不许坐在这里。传得有鼻子有眼的。 我在看这1012年的史料的时候,还陡然还看到了一行字:说王钦若和其他几个人,刘承珪、陈彭年、林特、丁谓,这四个人交往密切,行踪诡异,被称作“五鬼”。 历史上,把一个政治小集团的人称作什么“五鬼”,其实很常见,但有趣的是,这五个人,我们简单算一下,按今天的省份来说:王钦若、陈彭年,江西人;丁谓,刘承珪,江苏人;林特,福建人。居然全部都是南方人。再一深究,你会发现,这几个人可能也就是当时的名声不太好,毕竟还没有入宋史的奸臣传。而《宋史·奸臣传》上的那22个人,居然无一例外也都是南方人。 这就有意思了。有句话说得好:没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。对南方人的偏见已经到了这种程度,就不是简单的地图炮了,后面必然还有更深刻的政治的、文化上的原因。 浅层的原因,咱们想也想得到。比如说方言问题,从魏晋之后,长城以南长江以北,各地的人说话,彼此之间容易听得懂,形成了一个大面积的北方方言区。而东南地区,口音就复杂了,甚至到了十里不同音的程度,南方人互相之间都听不懂,更别说北方人了。语言不通,在社交上就难免被排斥。 还有,大宋朝起家的那拨君臣,毕竟是中原人。南方人加入进来,毕竟是后来的事。先来的人,占据了各种好位置,后来的人要想往上爬,有的时候难免会不择手段,比如逢迎皇帝,像真宗搞那些迷信活动的时候,都是那些南方人积极支持他。原来的北方人就说,南方人太机灵,太会钻营,甚至上升到人品的高度,这也是情理之中的事。 还有一个因素:大宋朝的底子是中原的“五代”,而南方呢,几十年前是“十国”,是被征服的对象。现在征服者瞧不起被征服者,好像也很正常? 其实不正常!征服者排斥被征服者,刚开始可能很正常,毕竟双方在战场上厮杀过,但是时间久了就不正常了。这一年是1012年啦,离大宋建国已经52年了,离全国统一也34年了,一代人都过去了,哪儿还能那么傲娇呢? 而且,你是征服者,为了国家的融合,更应该摆高姿态,尽量促使南方人融入国家的精英团体,哪儿能这么明摆着的长期搞歧视、排斥、防范、打击和地图炮呢? 所以,还有一个相反的,但是符合人之常情的解释:北方士大夫如此排斥南方人,恐怕不是心理优势的结果,恰恰相反,这可能是心理劣势的结果。这不是简单的“恨”,这可能更多是“怕”。 英国哲学家罗素说:“如果一听到一种与你相左的意见就发怒,这表明,你已经下意识地感觉到你那种看法没有充分理由。”对啊,你听见一个人说一加一等于三,这种明显的谬误,你只会同情他,不会生气。但是如果听见某个观点,就暴跳如雷,这说明啥?说明,我们在潜意识里是知道的,我这个理儿,不太能压倒对方的理儿,我不一定辩得过他,这才生气。同样道理啊,一种人,不择手段地压制另一种人,这不是瞧不起啊,可能是害怕自己竞争不过。你想想这个阶段大宋北方士大夫拼命压制南方人,是不是有这个因素? 带着这个视角,你再去看那张所谓“五鬼”的名单,突然会有一个发现,所谓五鬼,除了那个丁谓是苏州人之外,其他全部都原来的“南唐人”,丁谓的老家苏州,其实离南唐也很近。 陈彭年,南唐神童,13岁就写过一篇一万多字的文章,受到南唐后主李煜的称赞。南唐灭亡的时候,陈彭年14岁。 林特,也是南唐神童,在南唐当过兰台校书郎,你可以理解成国家图书馆的研究员,这个官职听起来不高,但是林特当上这个研究员的时候,才10岁,也是神童。 王钦若,老家临江军,就在今天的江西,过去就属于南唐。他的父亲和祖父都是南唐旧臣,他自己是生在公元962年,13岁之前,他就是不折不扣的南唐人。 所以你看,所谓“五鬼”,不仅是一个政治小集团,也是朝廷中几个南唐出身的才子。那问题来了,当时给他们起绰号叫“五鬼”的人,到底反感的是什么呢?是他们的政治作风,还是他们的南唐出身呢?当时宋朝士大夫排斥的南方人,是不是暗戳戳地其实就是特指南唐人呢? 这不是胡乱猜测哈,宋代初年,对于被征服的几个小政权的人,确实是区别对待的。 大宋朝刚刚建立的时候,朝廷吸收了很多有文化的南方人。没办法,管制区域大了,确实需要那么多官员。甭管你是吴越的、南汉的、后蜀的,还是南唐的。但是请注意,待遇不一样。 比方说吴越人到了北宋,最高能给正三品的待遇,是一入职就正三品。后蜀,也有好几个正三品的。南汉在今天的广东,当初算是天高皇帝远,那也有正三品的。偏偏是南唐,最高的就只给了一个正四品。这还只是待遇上的歧视,南唐官员到了宋朝之后的十几年,无论级别大小,都一律得穿绿色衣服,什么意思呢?让你穿不一样的颜色,来表示你低人一等。 如果这个猜测有点道理,那我们还真就要穿越回去看看了,这个南唐到底有什么了不起,为什么让那个时候的北方士大夫有点忌惮?甚至在已经完全征服南唐之后的几十年,还觉得,一定要压制那里的人,决不能给他们出头的机会? 一般我们对南唐的印象,都来自于那个李后主李煜,什么“流水落花春去也,天上人间”,什么“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,词是写得真好,但是我们心里会感觉,一个文艺青年当皇帝的国家,最后皇帝自己都被抓到开封当了阶下囚,国家首都在金陵,江南水乡嘛,这样的国家能强到哪里去? 这就是过去历史叙事的问题,有点成王败寇了,南唐最后的结局,让我们其实多少有点误解了南唐的真相。那真实的南唐什么样呢?  南唐的硬骨头和软实力 我们其实常常会低估南唐的实力。 北宋平定南方的几场战争,平定后蜀,用了66天,平定南汉,距离远,用了半年,吴越干脆就是小弟,不用打就收服了。只有这个南唐,是最难对付的。 首先南唐的地盘比我们一般人以为的大。南唐国都在江宁,就是今天的南京,但是它的地盘最大的时候,是跨35个州的:主干是今天的江西和安徽,还有江苏西边、福建北边和湖北湖南的一部分。  今天江苏最富的苏、锡、常地带,除了苏州,都是南唐的;江苏北部的连云港、盐城、泰州,南唐的。安徽合肥,南唐的。福建武夷山,南唐的。江西全境,南唐的。湖北武汉,也是南唐的。 南唐的军事实力也很强。 当年赵匡胤还没有当皇帝的时候,在周世宗柴荣手下当将军的时候,就参与过三次打南唐的战争。每次都打得非常艰苦,最后结果虽然也都算是赢了,但是那又怎么样,南唐虽然割地、称臣,但是毕竟没有灭国啊。 司马光的《资治通鉴》还记载了一个有趣的故事:南唐对后周称臣之后,有一次派使者去后周进贡。柴荣就问使者,“你们最近在修城墙、搞防御没有啊?”使者吓得直摆手,“没有没有,我们现在是你的属国嘛,哪敢搞什么防御?”柴荣说,“哎,你这话说的不对。过去我们两家是敌我关系,现在是一家人,我是君你是臣,大义已定啊。我活着,就不会有什么事。但是万一我不在了呢?那个时候要有人打你们呢?回去跟你们的主子说,城防该修还是修,防御该搞还是搞。” 司马光写《资治通鉴》,写到这个地方都忍不住插话说,这个周世宗柴荣真棒,打服了人家,就爱之如子,真是舍得为人家长远考虑啊。 但从这个故事里,我倒是看出来另外一层意思,就是至少在周世宗时代,他是不觉得南唐能最终被中原王朝收服的,能够保持这种表面上的臣属关系就不错了。 那到了宋太祖赵匡胤时代,又是怎么搞定的南唐呢?赵匡胤那个话是说得很硬气了:卧榻之旁,岂容他人酣睡?但是,搞定的过程,可不像把一个睡觉的人轰走那么简单。  这个地方咱们插一句题外话。自古以来,南方的割据政权都把长江看成是天险,这没错。但是要知道,长江天险和陆地上的关隘又不太一样。陆地上的关隘,如果运用得当,那真是“一夫当关万夫莫开”。但是长江就不是了,南方政权往往凭借的是水师的优势。水师你能造,北边也能造啊。所以,如果北方政权积累了足够大的人口、经济和军事优势,能造出大规模的水师,长江天险其实也就不存在了。长江天险存在的前提,是北方政权没有压倒性的优势。  赵匡胤打南唐,就是这种情况。准备工作,那是早在10年前,963年就开始了,那时候大宋朝是刚刚开国啊,就在开封挖了一个大湖,开始操练水军。而到了974年,正式开打南唐的那年,我看那一年的史料,宋太祖是隔几天就去一趟,视察水战的准备情况。战舰也造了几千艘。这才吹响冲锋号,开始灭南唐。 具体的战争过程,我这里就不说了。说两个可能你会觉得意外的地方:这种早就开始准备的北方对南方的灭国战争,通常打起来都是摧枯拉朽的。防守方上上下下也都清楚,所以,基本上战争一开始,就是望风而降。后蜀的花蕊夫人诗里不是说吗?“十四万人齐解甲,更无一个是男儿。”士气没了,崩溃起来快得很。 但是南唐这次可不是。各路将领是节节抵抗,经常有非常壮烈的殉国,甚至连李后主李煜都投降了,江州的守军还要打,还抵抗了四个月之久。 这是一个意外的地方,另一个意外,就是南唐后主李煜的表现。 过去读李煜的词,对那句“最是仓皇辞庙日,教坊犹奏别离歌,垂泪对宫娥”印象特别深,感觉李煜就是那种哭哭啼啼的亡国之君。其实不是。你可能很难想象:李煜坚守江宁,也就是南京城,长达十个月之久。大宋反复劝降,他就是不从。甚至南京城破之后,还有激烈的巷战。基本上是打光了最后的一兵一卒,他才投降的。在亡国之君的表现中,他除了没有主动自杀,也算得上是硬汉一条。 说了这么多,其实就是想让咱们一起体会一下,宋代初年的人对南唐的感受,那真是好不容易才啃下来的一根硬骨头啊。 当然,事情没有这么简单。南唐被警惕被提防,其实还有一个很微妙、很隐秘的因素。这个因素,我们今天的人是隔膜了,但当时的人都心知肚明。 是什么呢?事关国家正统的问题。 别忘了,我们今天是管它叫南唐,但是它自己建国的时候,那个国号可就是“唐”啊,可没有那个“南”字啊。而且,南唐皇帝姓什么啊?李璟、李煜,姓李啊,他们自称可就是李唐王室的根正苗红的子孙啊。 所以,当时的人对天下的大势也会有这么一种理解:虽然中原地区梁唐晋汉周几个朝代你方唱罢我登场,但是唐朝其实一直都没死,朱温是把唐朝皇帝杀了,但是很快就有了后唐,后唐灭了之后,又有了南唐,都自称是唐朝的继承者,都要复兴唐朝。如果你生活在当时,如果你对唐朝非常有感情,你会不会觉得:跟中原那帮杀来杀去的军阀,还有篡位上台的老赵家相比,其实南唐看起来更像是正统? 其实,宋朝自己也有过相关的讨论。就是宋朝到底继承的是后周的法统,还是唐朝的法统?如果是后周的法统,那么宋朝就是篡位者,不大光彩;还不如直接说宋朝继承的唐朝的法统呢。那个南唐,不就是我们大宋灭的吗?这么一来,不就顺理成章了吗?其实,就在两年前,1010年,还有人这么建议。真宗皇帝说,这么说的人多了去了,但是开国的时候就定了的事,哪能说改就改?就这么着吧,不改了。 你看,大宋和南唐,隐隐然还有这么一点竞争正统的关系。 但是我觉得,这还不是大宋士大夫忌惮南唐人的最根本的原因。最根本的原因其实还是文化上的。 我们今天一提起大宋朝,经常会用到一个词:风雅。觉得宋朝虽然武力上不怎样,但是文化非常灿烂,不管是士大夫的诗词歌赋,还是民间的商业活力,都是一个令人神往的时代。这当然没错,但那是把300年的大宋放在一起看的印象。如果你生活在北宋的初年,你会发现,如果要说“风雅”二字,那可不是大宋,而是在南唐。  南唐,首先是有钱,国家有多富?南唐手下的这一片,生产了当时中国40%的白银。皇帝有多富?开国皇帝李昪(biàn)去世的时候,库里存下的金帛有七百万。这是什么概念?宋太祖没收了所有其他国家的国库,加一起都没这多。 南唐为什么这么有钱?因为当时北方在战乱,南方在生产啊。这里要是说稻米、茶叶的数字,可能感觉还不那么直观,我就跟你说一样,纺织。当时还没有棉花,老百姓穿的衣服主要是麻布做的。麻布也可以用来征税,南唐的德昌宫,装麻布的库房就整整四十间!老百姓穿麻布,有钱人当然是穿丝绸嘛。那南唐的丝绸富裕到什么夸张的程度呢?皇帝请文武百官到宫里的仓库参观,大臣们随便拿,想拿多少拿多少。   如果你生活在那个时代,如果你既到过中原,又去过南唐,对比着这么一看,什么感觉?还真就有这么个人,叫张洎(jì),南唐的重臣,曾经出使中原,到过开封。他回江宁之后,就写了十首诗,其中提到开封,就三个字的评价:“一灰堆”,灰突突的一个大土堆,跟我们江宁可怎么比啊?想不到吧?后来那么富丽繁华的开封,在宋朝初年的时候,在南唐人的眼里,就是这么个形象。  顺便说一句,江宁,也就是今天的南京,也并不一直就这么繁华,在历史上也有一个变化的曲线。南北朝的时候,南京是所谓的“六朝金粉”之地,又有所谓“虎踞龙盘”的王气,所以是南中国最重要的城市。但是,到了隋唐的时候,可能是北方政权出于压制南方的考虑吧,南京城基本被毁了。 南京的地位有时候连县城都不如,有时候隶属于扬州,有时候隶属镇江。所以,你看唐诗里面提到南京,基本上都是所谓“金陵怀古”,李白有“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,刘禹锡有“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,看着眼前的满目荒芜,凭吊几百年前的盛世美景,都是这种调调的诗。  而到了南唐,南京城突然一下,烈火烹油一般地繁华了起来。今天我们说的宋文化,其实很多源头都可以追溯到南唐时代的南京城。 比如说藏书。宋代刚刚建国的时候,整个开封宫廷里的藏书也才一万多卷。南唐的藏书是它的十倍,有十多万卷!而且这是十多万本书,都和五代十国其他地方的藏书不重样。大宋朝后来编了一套大型丛书,叫《太平御览》,那可多亏了南唐攒下的这个家底。 再比如说宋词。最开始的词,就是老百姓的流行小调,登不得大雅之堂的。但是,因为有了李煜,词这种文体一下子被点亮了。王国维先生的《人间词话》里不是说嘛,就是这个李煜,把伶工之词变成了士大夫之词啊。在词的历史上,南唐李煜是重要的转捩点。 再比如说学问,其实很多也来自南唐。南唐的徐铉,就是宋太祖大吼一句“卧榻之侧,岂容他人鼾睡”的那个人,他进入宋朝之后,隐隐然就成为大宋的一代学问宗师。 别的不说,就说宋代所谓的四部大书,《太平广记》《太平御览》《文苑英华》《册府元龟》,几乎全部都是徐铉和他的朋友、学生、从南唐带过来的故旧参与修订的。《文明之旅》前几期节目,曾经两次提到的大学家杜镐,号称“杜万卷”的,就是徐铉的学生。还有,这个时候正在编纂《册府元龟》的王钦若;五鬼当中的另一个,陈彭年,也都是徐铉的学生。 再比如说文房四宝,士大夫最讲究的笔墨纸砚,除了最好的笔,是湖笔,出自浙江湖州,当时是在吴越国境内,除此之外,最好的纸、墨和砚台都在南唐境内,所谓“澄心堂纸”、“李廷珪墨”和歙砚。 其中很多都是在李煜父子的亲自参与下搞出来的。比如那个“澄心堂纸”,这种纸的制造工艺,到了宋朝的时候,其实已经失传了。后来有人搞到了一批澄心堂纸,花了多少钱呢?一卷,就要100枚铜钱,还把欧阳修请过来观赏。欧阳修也惊讶,他说你是从哪搞来这些宝贝的?这些纸,存放了一百年,仍然结实、顺滑、晶莹剔透。一直到了清朝,乾隆皇帝还心心念念,想要复原出澄心堂纸的工艺。 不用再多举例子了。现在你明白了,大宋朝的风雅和繁华,其实根子全在南唐。说到这儿,你也就不难理解,为什么北方的士大夫想到南唐人,就觉得不该让南唐人当宰相,不该让南唐人在政治上扬眉吐气。其中一个原因想必是:来自“一灰堆”地方的人,看见来自风雅之地的人,心里有点不好受啊。  文明的“火种罐” 我们换个角度,再来看看南唐。现在讲的这一年,是公元1012年。如果把时光倒转半个多世纪,来到公元947年的话,我想带你穿越回那一年的元旦,咱们在中国四处走走看看。你对南唐和大宋的关系,会有更深的感受。 先来看看长安。你觉得你能看到什么?还能看到李龟年放声高歌、公孙大娘舞剑,还能看到李白斗酒诗百篇吗?对不起,那个长安早就没有了。这一年,它在被后汉军队围困,城里弹尽粮绝,妇女儿童被军人当成粮食吃掉。 那开封怎么样呢?这不是五代时期的政治文化经济中心吗?没错。但是,就在公元947年这一年的元旦,契丹可汗耶律德光闯入开封,宣布后晋灭亡,自己要当中原的皇帝。就这前后一年时间,开封城里就有三个皇帝:后晋末代皇帝石重贵,辽太宗耶律德光,以及后汉高祖刘知远。这个时候的开封,就是这么乱糟糟的。 当时,刚刚二十多岁的赵匡胤不得不从开封离家出走,要闯荡江湖,给自己找一条活路。史书里记载的很简略,说赵匡胤这时候是在四处漫游,一路看到的,都是从北方向南方逃难的老百姓。 那如果这时候我们到南唐会看见什么呢? 也是这一年元旦,皇帝李璟召集了一群文人雅士,赏雪作诗,还有当时中国最好的一批画家,把这个场面记录下来:有专门负责画人物的,有专门负责画亭台楼阁建筑的,有专门负责画竹林的。这场君臣聚会,成就了中国文化史上的一段佳话。可惜啊,这幅《赏雪图》我们见不到了。  有人可能会觉得,这不是玩物丧志吗?在那样的乱世里,南唐的皇帝还天天搞这种风花雪月的事儿,活该后来被灭国。但是换个视角看呢? 作家唐诺有一本书,叫《眼前》,里面有这么一段话: “所谓历史的灾难时刻,也可以这么定义,或说是一种通则,那就是人被廉价地、不恰当不合理地胡乱使用掉,最好的诗人小说家拿枪被派去战壕一去不回……人无法做他最擅长、最有成果的那件事情,人被浪费掉了,当然是无以弥补的一个又一个损失。” 从这个角度看,这是不是南唐的价值呢?在那个白刀子进红刀子出的世界里,它让有诗情的人写诗词,让有绘画天赋的人画画,有工匠精神的的人研发最好的笔墨纸砚,它没有把人浪费掉。 在准备这期节目的过程中,偶然看到一则史料,让我很震撼。 话说,公元974年,南唐灭亡前的最后时刻,金陵城已经被大宋军队重重包围,后主李煜还下令,做了南唐历史上的最后一次科举放榜,破例录取了38名进士,这是南唐科举史上最多的一次。很显然,国破在即了,被录取了进士也没有什么用了,当不了官了。那为什么还要这么做?我想,这既是为了给莘莘学子们一个最后的交代,也是为了把读书的种子传下去。 如果我们跳出来看,你会发现,人类历史上经常会有这样的地方,我们把它称之为“文明的火种罐”。当周围的世界都在刀光剑影、尸山血海的时候,有些地方,就是有人在埋头学问,沉醉风雅。等到战乱结束,这个火种罐里的文明之火,就又可以星火燎原。 春秋战国时候的鲁国,南北朝时候的江东,五代时期的南唐,都是这样。其实西方历史上也有。 古希腊作为政治实体,是被罗马征服了,但是作为一种文明载体,它反而是借着罗马的武力传播得更远。历史学家汤因比在《人类与大地母亲》这本书里是这么说的: 每个帝国在其领土上都在吸收并传播着希腊文明。这时,从西北印度的朱木拿河上游,向西直到西西里岛西端,这一片广大地区,都以希腊语为其文明语言。披着罗马外衣的希腊文化正以拉丁语为媒介,从意大利半岛向欧洲大陆一直传播到莱茵河和多瑙河一线,向西北非一直传播到撒哈拉沙漠的北部边缘。 你看看,这是不是和我们今天说的南唐很像? 今天我们是从宋朝的北方士大夫看不起南方人、防备南方人说起的。但是这个历史阶段很快就要过去了。 公元1012年这一年,所谓“五鬼”中的王钦若50岁,陈彭年51岁,林特61岁。他们都还带着对南唐的记忆,生活在大宋朝的首都开封。说到底,毕竟还是亡国降臣,低人一等。他们能怎么办?那肯定是努力地讨皇上欢心,哄皇上高兴——你要天书,我就给你找天书,你要封禅,我就给你办仪式。你要大兴土木,我就给你操办。这当然更让其他的大臣,尤其是经历过太祖创业那个时代的北方大臣,看着不顺眼了。 但是,南方人、北方人这个边界,很快就要模糊了。 历史学界有个理论说,发生在四十年前以内的事,不叫历史,而是叫“交往记忆”。为什么呢?因为四十年内发生的事,要么你自己,要么你的长辈都亲身经历过,当事人都还活着,各种恩怨、情感都还在纠缠,都还在影响我们的现实生活。而等四十年过去了,该谢幕的人都凋零了,发生过的事,要么被遗忘了,要么被固化成文字和影像了,这才是历史。40年是一道分界线。 所以,对宋真宗王钦若这些人来说,南唐虽然灭亡了,但那还不是一段历史,而是一段“交往记忆”。这段记忆,影响到了王旦不肯让南方人当宰相,寇准不肯让南方人当状元。 但是别忘了,南唐是公元975年灭亡的,到了公元1015年,就满40年了。果然,五年后,王旦谢幕,宋真宗就大大方方地把南唐人王钦若提拔为了宰相。一代人的恩怨就这样了结了,南方人的身份不再成为当宰相的障碍了。 我们来盘点一下吧:在这一年,出身福建的南方人柳永30岁,他这段时间浪迹在哪里,历史的记录早就模糊不清了。出身江西的南方人晏殊,22岁,已经在江苏东台当官了,很快,他也会当上大宋的宰相。祖籍江西人的南方人欧阳修今年5岁,将来,他将会成为大宋文坛上的一代宗主。 你看,南方人融入了中华文明的主流。江宁城的繁华演化成了开封城的风雅。南唐这个文明的火种罐,终于点燃了大宋的文明之火,遍地延烧,光华满天。 文明就是这样:乱世的时候,藏之芥子,盛世的时候,放之六合。就这么一张一弛、时卷时舒地往前走。 好,我们下一期,1013年,再见。  参考文献 (宋)司马光:《资治通鉴》,《中华书局》,2009年。 (宋)李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。 (元)脱脱等:《宋史》,中华书局,1985年。 (宋)马令:《南唐书》,南京出版社,2020年。 (宋)陆游:《南唐书》,南京出版社,2020年。 (宋)史温:《钓矶立谈》,南京出版社,2022年。 (宋)王栐:《默记·燕翼诒谋录》,中华书局,2013年。 (宋)江休复:《江邻几杂志》,中华书局,1991年。 (宋)丁谓:《丁晋公谈录》,中华书局,1991年。 (宋)无名氏:《道山清话》,中华书局,1985年。 (宋)朱弁:《曲洧旧闻》,中华书局,1985年。 (宋)郑文宝:《南唐近事》,中华书局,1985年。 (清)吴任臣:《十国春秋》,中华书局,2010年。 任爽:《南唐史》,中华书局,2024年。 王育济、范学辉:《宋太祖传》,人民出版社,2021年。 张剑光:《宋人笔记视域下的唐五代社会》,大象出版社,2020年。 陈晓莹:《晚近的历史记忆:两宋的五代十国史研究》,中国社会科学出版社,2018年。 唐诺:《眼前:漫游在〈左传〉的世界》,广西师范大学出版社,2016年。 (德)扬·阿斯曼:《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,北京大学出版社,2015年。 (英)阿诺德·汤因比:《人类与大地母亲:一部叙事体世界历史》,上海人民出版社,2012年。 杜文玉:《五代十国经济史》,学苑出版社,2011年。 楼培:《宋初南北两大文学群体研究》,浙江大学博士论文,2013年。 杨昌猛:《宋太宗降国政策研究三题》,扬州大学硕士论文,2021年。 孙军凯:《试论北宋前期政治中的地域因素——以南人首相王钦若为例》,《宁夏社会科学》2019年第2期。 黄博:《制造边缘:宋代的“闽蜀同风”论》,《福建师范大学学报》2009年第6期。 邓小南:《近臣与外官:试析北宋初期的枢密院及其长官人选》,《国际宋史研讨会暨中国宋史研究会第九届年会编刊》,河北大学出版社,2002年。 伍伯常:《北宋选任陪臣的原则:论猜防政策下的南唐陪臣》,《中国文化研究所学报》2001年第10期。 |

【本文地址】